Introduction et définition

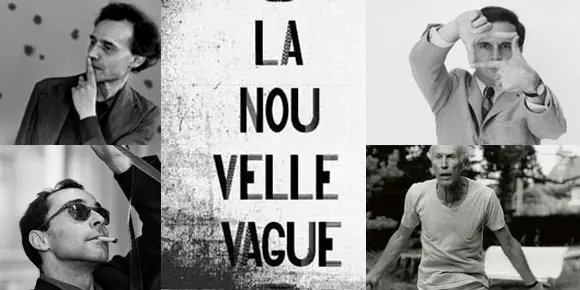

« Nouvelle Vague » désigne un mouvement cinématographique des années 1950 et 1960 en France. Ce groupe est constitué de jeunes réalisateurs, souvent anciens critiques du magazine Cahiers du cinéma, cofondé par le critique et théoricien du cinéma André Bazin. L'un des principes fondamentaux de ce mouvement est que le réalisateur doit être considéré comme l'auteur de son film

François Truffaut, critique des Cahiers, exprime vivement son mépris dans un article de 1954, « Une certaine tendance du cinéma français », où il dénonce la créativité limitée des réalisateurs français axée sur l'interprétation des scripts.

Les membres du groupe des Cahiers avaient pour objectif de devenir réalisateurs. Le groupe comprenait des figures importantes du cinéma français d'après-guerre : François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette et Éric Rohmer.

Le style et les caractéristiques de la Nouvelle Vague

Ces futurs cinéastes veulent créer des films personnels et indépendants de l’industrie en place. Leurs films se distinguent par des tournages en extérieur, l'utilisation de la lumière naturelle et du son direct, la liberté accordée aux acteurs, des hommages à des réalisateurs, un mépris des normes narratives et des effets cinématographiques évidents.

Les figures emblématiques et leurs œuvres majeures

Jean-Luc Godard : L’expérimentation radicale

Jean-Luc Godard est le cinéaste le plus expérimental et provocateur de la Nouvelle Vague. Il est également le plus influent de ce mouvement. Jean-Luc Godard réinvente la grammaire cinématographique avec un montage libre, des ruptures de ton et une narration déconstruite.

À bout de souffle (1960) : Une révolution stylistique avec son montage saccadé (jump cuts) et son hommage aux films noirs américains.

Le Mépris (1963) : Une réflexion sur le cinéma et l’amour, avec Brigitte Bardot et Fritz Lang.

Pierrot le Fou (1965) : Un road movie poétique et anarchique, oscillant entre romantisme et critique sociale.

François Truffaut : L’émotion et l’autobiographie

François Truffaut est l’un des piliers du mouvement, mêlant souvent récit autobiographique, liberté narrative et lyrisme cinématographique.

Les 400 Coups (1959) : Un chef-d’œuvre inspiré de sa propre jeunesse, illustrant l’enfance en révolte et la quête de liberté.

Jules et Jim (1962) : Triangle amoureux emblématique, marqué par une narration fluide et des sauts temporels audacieux.

La Nuit américaine (1973) : Un hommage au cinéma, mêlant fiction et documentaire sur les coulisses d’un tournage.

Agnès Varda : La touche féminine et humaniste

Agnès Varda est une pionnière du cinéma d’auteur, associée à la Nouvelle Vague par son style libre et son regard documentaire sur la société.

Cléo de 5 à 7 (1962) : Une œuvre novatrice qui suit en temps réel l’attente angoissante d’une femme face à un diagnostic médical.

Le Bonheur (1965) : Un film au visuel éclatant contrastant avec une réflexion amère sur le bonheur et l’adultère.

Sans toit ni loi (1985) : Un portrait bouleversant d’une marginale, mélangeant fiction et témoignages réels.

Claude Chabrol : Le thriller psychologique

Claude Chabrol est souvent comparé à Hitchcock pour son approche du suspense et sa critique de la bourgeoisie.

Le Beau Serge (1958) : Premier film officiel de la Nouvelle Vague, explorant les tensions sociales et morales.

Les Biches (1968) : Une étude psychologique troublante sur le désir et la manipulation.

L’impact et l’héritage de la Nouvelle Vague

La « Nouvelle Vague » ne s'est pas limitée aux années 1960 : elle a eu un impact significatif sur le cinéma moderne en France et à l'international. Cette approche a redéfini la narration, la production et l'esthétique cinématographique, influençant de nombreux cinéastes.