Qui est Marcel Ophuls ?

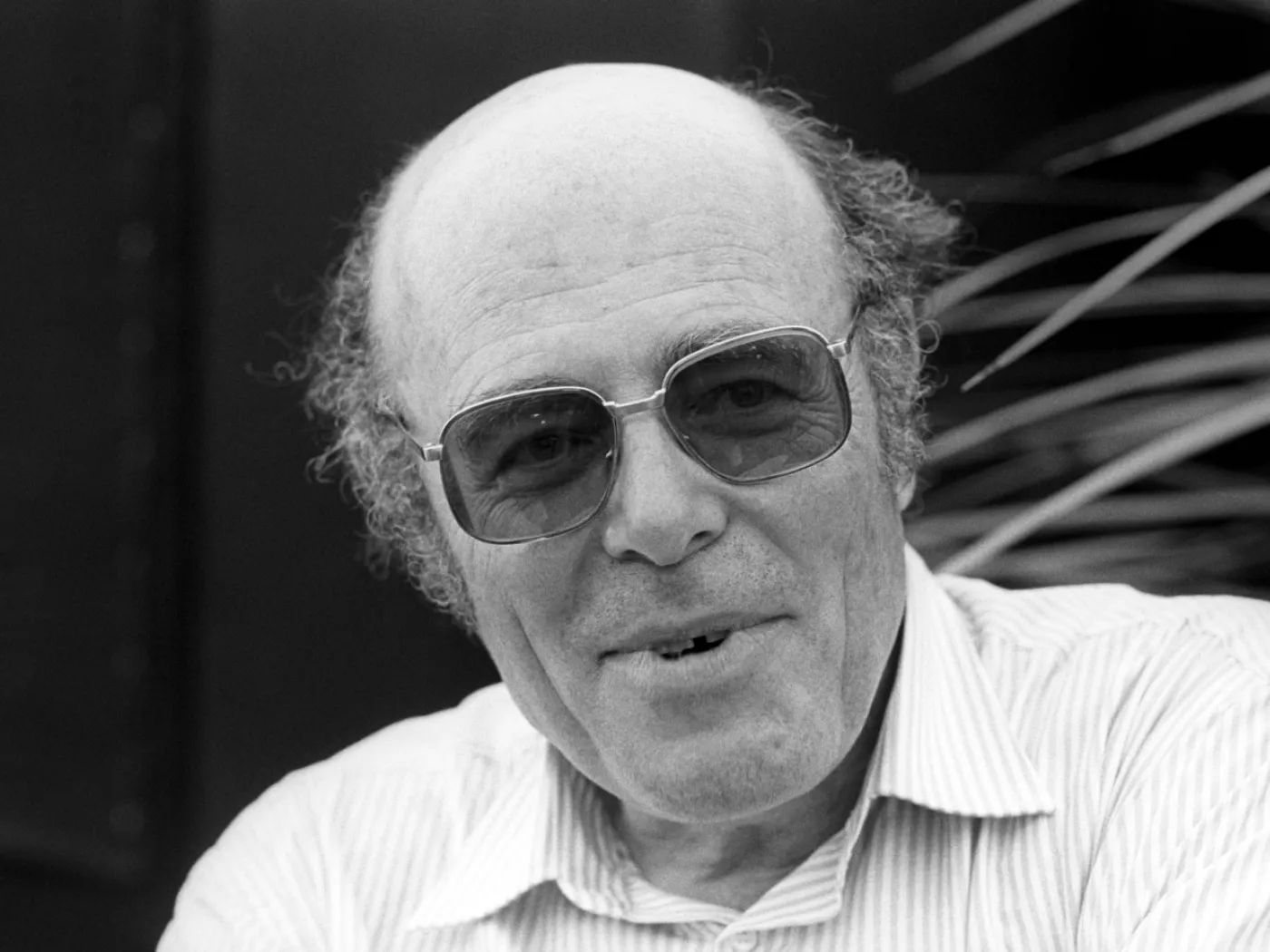

Marcel Ophuls, né en 1927 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et décédé en 2025, était le fils du réalisateur allemand Max Ophuls et de l’actrice Hilde Wall. Suite à l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933, la famille Ophuls s’est installée en France. En 1941, lors de l’invasion de la France par les forces nazies, la famille a fui à travers le sud-ouest français, avant de quitter l’Europe pour les États-Unis. Marcel Ophuls y a passé son adolescence dans la colonie allemande, où il a notamment fait la connaissance de Bertolt Brecht.

La carrière de Max Ophuls connaît une période de déclin avant qu’il ne réalise, in extremis, Lettre d’une inconnue (1948) à Hollywood. Durant cette même période, Marcel Ophuls sert comme G.I. au Japon. De retour en France, Max Ophuls réalise plusieurs films qui seront salués par la critique, suscitant l’admiration des jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague. Marcel Ophuls noue alors une amitié avec François Truffaut. Max Ophuls décède en 1957, peu après la sortie de son dernier film, Lola Montès (1955).

Carrière

Après le décès de son père, Marcel Ophuls choisit à son tour de s’orienter vers le cinéma. Il débute en tant qu’assistant réalisateur. En 1960, il réalise son premier documentaire, Matisse ou Le talent du bonheur, suivi de trois films de fiction. En 1962, il dirige la partie allemande de L’Amour à vingt ans, un film à sketches international coécrit avec François Truffaut, qui signe également l’épisode « Antoine et Colette ». En 1963, Marcel Ophuls réalise Peau de banane, une comédie avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau. En 1965, il tourne Feu à volonté avec Eddie Constantine, un film commandé qui rencontre un échec commercial. Après ce dernier projet, Marcel Ophuls met fin à sa carrière dans la fiction.

La conversion au documentaire

Après plusieurs fictions au succès mitigé, Marcel Ophuls se tourne vers le documentaire, qu’il juge plus libre et direct pour traiter des sujets complexes. Il considère ce format comme un moyen d’atteindre une vérité immédiate et vivante.

En raison, notamment, du contexte politico-historique de la France des années 1960 et 1970 (guerre d’Algérie, événements de Mai 68, montée des extrêmes, etc.), Ophuls s’attache à donner la parole aux témoins et aux acteurs souvent négligés par l’Histoire officielle.

Marcel Ophuls, issu d'une famille juive allemande ayant fui le nazisme, possède une histoire marquée par la guerre et l'antisémitisme. Son travail documentaire aborde cette mémoire collective et familiale à travers une réflexion sur ces événements historiques.

Le Chagrin et la Pitié (1969)

Ce film illustre l’évolution du style documentaire chez Ophuls. Il propose une nouvelle approche de la représentation de l’Occupation française, remettant en question l’idée d’une France entièrement résistante.

Le Chagrin et la Pitié est un documentaire franco-germano-suisse réalisé par Marcel Ophüls et produit par Jean Frydman, principalement tourné au printemps 1969. Le film a été diffusé à la télévision allemande en 1969, puis sorti en salle en 1971. Il traite de la ville de Clermont-Ferrand durant la Seconde Guerre mondiale. Initialement refusé par l'ORTF, il a finalement été projeté au cinéma.

Interdit à la télévision française jusqu’en 1981, le film a profondément influencé la narration historique et marqué une génération de documentaristes.

Ce qui fait la force du film :

- Un montage de témoignages contrastés : Résistants, collaborateurs, anciens soldats allemands, citoyens ordinaires… tous ont la parole. Cette pluralité de voix casse la narration héroïque dominante de l’après-guerre.

- Un ton sans pathos mais profondément engagé : Ophuls reste en retrait physiquement, mais sa mise en scène et le choix des extraits trahissent un regard acéré et critique

- Une mise en cause des autorités : Le film dérange. Il sera interdit de diffusion à la télévision française jusqu’en 1981, preuve de son impact politique.

Synopsis

En partant de l'étude du cas de Clermont-Ferrand, le film dresse la chronique de la vie d'une ville française entre 1940 et 1944. Le film élargit son propos factuel à toute l'Auvergne mais comporte aussi des témoignages de personnalités ayant joué un rôle important pendant la guerre (militaires, hommes d'État, témoins-clés) ou ayant participé activement à celle-ci, pas forcément à Clermont-Ferrand ni même en Auvergne.

D'une durée d'environ quatre heures, le film, tourné en noir et blanc, est constitué d'entretiens et d'images d'actualité de l'époque, présentées sans commentaire, réalisées sous le contrôle de la propagande du régime de Vichy, sauf pour l'avant-dernière d'entre elles : interview cinématographique de Maurice Chevalier, s'exprimant en anglais, à destination du public américain, évoquant les accusations portées contre lui de collaboration avec les Allemands, suivie d'images de la Libération rythmée ironiquement par une chanson joyeuse du chanteur.

On y voit une scène du film Le Juif Süss et un extrait du générique, avec l'équipe du doublage français.